Von der Planung zur Umsetzung: Wir begleiten über ein Jahr lang augewählte Kommunen bei der Entwicklung praxisnaher, breit getragener Strategien für die lokale Wärmewende in Kommunalen Entwicklungsbeiräten.

Die Bewerbungsfrist ist abgelaufen – melden Sie sich bei Interesse an einem Entwicklungsbeirat zum Thema dennoch gern.

Die kommunale Wärmeplanung ist ein zentraler Baustein auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2045. Sie ermöglicht es Städten und Gemeinden, die künftige Wärmeversorgung konsequent klimaneutral zu gestalten, die lokale Energieinfrastruktur gezielt zu entwickeln und Planungs- sowie Investitionssicherheit für die kommenden Jahrzehnte zu schaffen.

Gerade kleinere Kommunen stellt die Wärmeplanung aber auch vor große Herausforderungen. Bis 2028 müssen alle Städte mit bis zu 100.000 Einwohner:innen ihre Wärmeplanung abschließen, gesetzliche Vorgaben erfüllen, die Finanzierung sichern und die unterschiedlichen Interessen vor Ort bündeln.

Hinter der Wärmeplanung stehen wichtige politische und soziale Fragen: Wie bleibt Heizen für alle bezahlbar? Sind die Technologien nachhaltig? Wie wirken sich Investitionen auf unterschiedliche Stadtteile aus? Wie werden verschiedene Interessen gegeneinander abgewogen? Werden diese Fragen nicht im Dialog bearbeitet, fehlen Vertrauen, Verständnis und später auch die notwendige Kooperation.

Eine frühzeitige Beteiligung von Bürger*innen und lokalen Akteur:innen hat sich in Studien als entscheidend für die Akzeptanz der Wärmewende vor Ort und damit auch des kommunalen Wärmeplans erwiesen. Denn klar ist: Die Transformation bringt für alle Kosten mit sich. Umso wichtiger ist eine transparente Kommunikation darüber, was wann umgesetzt wird, welche Belastungen anfallen und welche Ziele verfolgt werden.

Gängige Beteiligungsformate stoßen hier jedoch oft an ihre Grenzen. Häufig dienen sie lediglich als Informationsveranstaltung für Bürger*innen oder als Möglichkeit, Rückmeldungen zu geben, ohne gesellschaftliche Konfliktfragen aktiv anzusprechen. Das kann mittelfristig zu Widerständen führen und die Umsetzung erschweren.

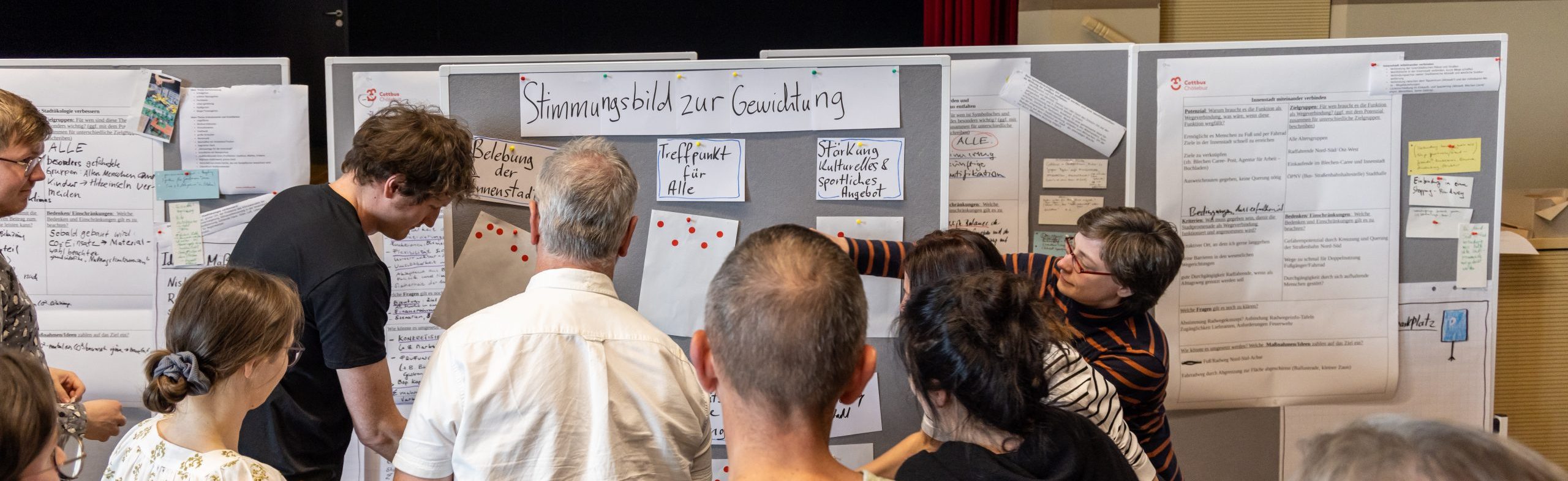

Wir nutzen deshalb den bewährten Beteiligungsansatz der Kommunalen Entwicklungsbeiräte auch im Bereich der Wärmeplanung. Dieses von Prof. Dr. Gesine Schwan und dem Team der Berlin Governance Platform entwickelte, preisgekrönte Format bringt Kommunalpolitik und Verwaltung gemeinsam mit Akteur*innen aus lokaler Wirtschaft und Zivilgesellschaft an einen Tisch. In einem moderierten Prozess über mehrere Sitzungen wird diskutiert, Interessen ausgehandelt, und am Ende ein Konsenspapier mit konkreten Empfehlungen verabschiedet.

Mit Unterstützung der Michael Otto Foundation for Sustainability und der Stiftung Mercator begleiten wir vier engagierte Kommunen, ihren eigenen Wärmeplan über ein Jahr hinweg partizipativ von Anfang bis Ende zu gestalten. In diesem Prozess entwickeln die Kommunalen Entwicklungsbeiräte gemeinsam mit unserer Begleitung innovative, praxisnahe und exakt auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen. So wird die Wärmewende zu einer gemeinsamen, lösbaren Aufgabe in der Kommune.

Kommunale Entwicklungsbeiräte (KEBs) bringen Vertreter*innen aus Politik und Verwaltung mit lokaler Wirtschaft und Zivilgesellschaft an einen Tisch. In einem moderierten Prozess erarbeiten sie gemeinsam konsensorientierte Empfehlungen zu einer konkreten kommunalen Fragestellung. Das Format wirkt: In zehn Kommunen wurden bereits Empfehlungen verabschiedet und in die Umsetzung gebracht. Jetzt soll das Format auch die kommunale Wärmeplanung voranbringen.

Einblicke & Erfahrungen bisheriger KEB-Kommunen

Der Kommunale Entwicklungsbeirat hat gezeigt, was möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen – nun entsteht in der Samtgemeinde eine Energiegemeinschaft, die auf gemeinschaftliche und solidarische Wärmegewinnung und -verteilung setzt.

1. Informieren

In Info-Sessions stellen wir das Projekt ausführlich vor und bieten Raum für Fragen und Austausch. Unser Team steht zudem für individuelle Rückfragen zur Verfügung.

Die Info-Sessions fanden im November und Dezember 2025 statt. Eine Anmeldung ist nicht mehr möglich.

2. Bewerben

Für Ihre Bewerbung füllen Sie ein kurzes Online-Formular aus. Wir fragen einige Rahmenbedingungen Ihrer Kommune sowie Ihre Erfahrungen und Ihre Motivation ab, damit wir die teilnehmenden Kommunen bestmöglich auswählen können.

Die Frist zur Bewerbung ist verstrichen. Wenn Sie aber weiterhin Interesse an einem Kommunalen Entwicklungsbeirat zur Begleitung der Wärmeplanung oder der Umsetzung eines beschlossenen Wärmeplans haben, freuen wir uns, von Ihnen zu hören.

3. Auswahl

Eine fachkundige Jury wählt aus allen Bewerbungen die vier Pilotkommunen aus. Entscheidende Faktoren dafür sind Motivation und Engagement der Kommune sowie strukturelle Faktoren wie vorhandene personelle Ressourcen und Gestaltungsspielräume des Beirats. Zusätzlich legen wir Wert auf Vielfalt, um unterschiedliche Kommunen zusammenzubringen, die vom gemeinsamen Austausch profitieren.

4. Rückmeldung & Projektstart

Mit unserer Rückmeldung auf Ihre Bewerbung können Sie bereits im November rechnen. Die ausgewählten Kommunen starten schon Anfang 2026 gemeinsam mit uns und den Prozessbegleitungen die Pilotrunde „Kommunale Entwicklungsbeiräte zur Wärmeplanung“, nachdem entsprechende Beschlüsse in den Kommunalparlamenten gefasst wurden.

Teilnehmen können alle deutschen Kommunen – unabhängig von Größe oder Struktur –, die ihre Wärmeplanung in einem partizipativen Verfahren gestalten möchten. Ob Einzelkommune oder ein Zusammenschluss im sogenannten Konvoi-Verfahren: Entscheidend ist die Bereitschaft zur vertrauensvollen Zusammenarbeit und die Offenheit für innovative Beteiligungsprozesse.

Falls Ihre Kommune bereits erste Schritte Richtung Wärmeplanung gegangen ist, kann sie nur dann am Projekt teilnehmen, wenn sie die Potenzialanalyse noch nicht abgeschlossen hat und noch nicht mit der Entwicklung eines Zielszenarios begonnen hat. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass noch genügend Spielraum für echte Beteiligung aller ausgewählten Akteur*innen gegeben ist.

Die Teilnahme als Pilotkommune bringt konkrete Vorteile:

Als teilnehmende Kommune erhalten Sie eine umfassende Unterstützung durch das erfahrene Projektteam der Berlin Governance Platform und qualifizierte Prozessbegleitungen, die den gesamten Wärmeplanungsprozess unterstützen. Einen ersten Überblick darüber können Sie dem 🔗 exemplarischen Ablaufplan entnehmen, in dem die von uns begleiteten Schritte kurz umrissen sind.

Wir begleiten Sie in allen Phasen – von der Konzeption über die Moderation von Beteiligungsformaten bis hin zur Konfliktbearbeitung, sollte es im laufenden Prozess zu Spannungen kommen. Deshalb sind unsere Prozessbegleitungen besonders darin geschult, diese Konflikte frühzeitig aufzugreifen und einen Raum für konstruktive Lösungen zu schaffen.

Ein strukturierter Ablaufplan zeigt, wie rechtliche Anforderungen und gute Beteiligungskultur miteinander verknüpft werden – mit dem Ziel, tragfähige Empfehlungen für Ihre Wärmeplanung zu erarbeiten, die fachlich solide sind und breite Zustimmung erfahren.

Damit der Beteiligungsprozess gelingt, braucht es vor allem:

Die Projektkosten für die Umsetzung eines Kommunalen Entwicklungsbeirats belaufen sich auf rund 130.000 Euro pro Kommune. Davon übernehmen unsere Förderpartner – die Stiftung Mercator und die Michael Otto Foundation for Sustainability – etwa 100.000 Euro.

Der kommunale Eigenanteil liegt damit bei 30.000 Euro.

In diesem Beitrag sind sämtliche Leistungen enthalten: Von der Prozessbegleitung über die Schulung der lokalen Moderator*innen bis hin zur methodischen und inhaltlichen Unterstützung entlang des gesamten Wärmeplanungsprozesses.

Im Rahmen der Wärmeplanung gibt es verschiedene Fördertöpfe von Bund und Ländern. Informieren Sie sich am besten bei den zuständigen Stellen vor Ort, ob Sie diese Unterstützungsangebote nutzen können, um den kommunalen Eigenanteil des Projekts zu decken.

Sollten Sie dennoch befürchten, den Eigenanteil nicht aufbringen zu können, melden Sie sich gerne bei uns und wir schauen, welche Optionen der Unterstützung es gibt.

Das Pilotprojekt der Kommunalen Entwicklungsbeiräte zur kommunalen Wärmeplanung wird unterstützt durch die Michael Otto Foundation for Sustainability und die Stiftung Mercator.

Auf dem Laufenden bleiben!

Über unseren Newsletter erhalten Sie alle wichtigen Neuigkeiten zur Pilotrunde kommunale Wärmeplanung, lesen Impulse zu Demokratie und Beteiligung aus dem Netzwerk und gewinnen Einblicke und Erfahrungen aus den KEB-Kommunen.